Les caractères des coteaux du Layon et de l’Aubance

La faille du Layon

Un accident majeur induisant un relief très lisible

L’unité paysagère des coteaux du Layon et de l’Aubance se situe à l’interface entre le bassin parisien à l’est et le massif armoricain à l’ouest. Cette unité est marquée par un accident géologique majeur, la faille du Layon, qui s’étire sur 120 km entre Blain (Loire-Atlantique) et Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) et au pied de laquelle coule la rivière du même nom. Elle juxtapose deux domaines de socle ayant subi une histoire géodynamique différente. Cet évènement confronte et associe pierres calcaires et socle granite. Il induit des effets de parois, un relief abrupt qui définit le coteau rive droite de la rivière, coteau escarpé, dont l’origine résulte de l’émergence du massif alpin au secondaire.

Le sillon houiller Basse-Loire-Anjou

Cet accident est en outre jalonné de nombreux bassins sédimentaires carbonifères (Bassin houiller classique avec dépôts de grès à micas blanc, poudingues, veines de houille) installés dans des systèmes de cisaillement intra-continental, dont certains possèdent des gisements productifs en charbon, le sillon houiller Basse-Loire-Anjou.

Des matériaux toujours exploités : basalte et microgranite

L’unité paysagère des coteaux du Layon et de l’Aubance compte deux grosses carrières qui exploitent les roches volcaniques (basaltes en coussin ayant été formés sous la surface marine, microgranite) à Beaulieu-sur-Layon et Mozé-sur-Louet. Ces matériaux sont destinés à des usages très diversifiés liés aux travaux publics (sables, graves, blocs, …). Elles présentent toutes deux des fronts de taille imposants et modifient profondément le relief et la configuration du paysage. (cf. chapitre sur les dynamiques paysagères)

Un relief affirmé qui structure et oriente le paysage

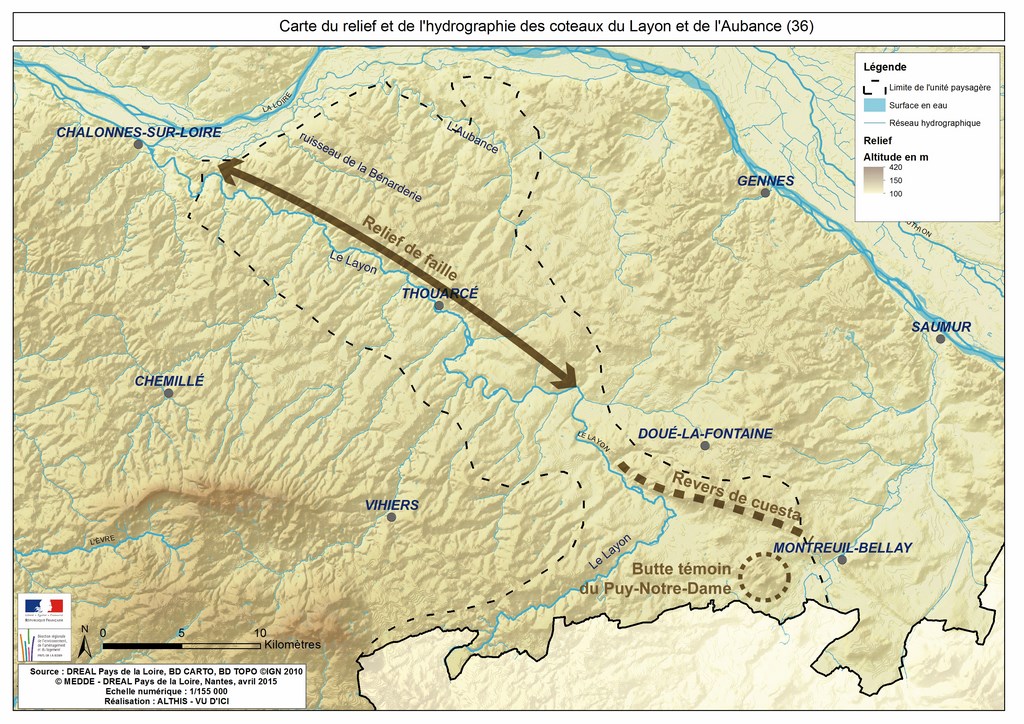

Une orientation sud-est – nord-ouest La carte commentée du relief et du réseau hydrographique ci-dessous met en évidence l’importance du réseau hydrographique sur l’unité non seulement du Layon mais aussi de l’Aubance et du ruisseau de la Bénarderie qui suivent une même orientation sud-est - nord-ouest entaillant le plateau de schistes armoricains. Sinueuse, l’Aubance qui naît dans les calcaires du Saumurois à Louerre et s’y écoule avec douceur, a creusé son lit torturé dans les schistes armoricains à partir de Brissac, avant de se jeter dans le Louet (bras de la Loire) à Denée.

Cette orientation des vallées et leur exposition leur ont conféré un climat particulier propice à la viticulture d’une part et à l’implantation d’une végétation de type méditerranéenne d’autre part pouvant engendrer très ponctuellement une ambiance méridionale (dans le Layon – réserve de Pont Barré)

Les vallées sont profondes et encaissées, aux coteaux dissymétriques (abrupts rive droite et étirés rive gauche), présentant une alternance d’affleurements rocheux, de boisements et de vignes.

Le Layon : une vallée particulière et emblématique

Au pied des coteaux calcaires, le Layon utilise la longue fracture du sous-sol (relief de faille). Sa vallée est profonde, étroite et encaissée, soulignée par une végétation dense et des coteaux abrupts. Dans cette coulée verte, la fraîcheur des berges contraste avec l’aridité des coteaux. Relief de faille, paroi rocheuse parfois colonisée par de la lande, douces ondulations viticoles, les faciès des coteaux du Layon sont multiples. Ils se déclinent sur une large palette de textures (affleurement rocheux, végétation dense de landes, lignes de vignes), de couleurs (noir du schiste affleurant / vert, jaune, rose de la végétation spontanée des landes / marron, vert, roux, jaune mordorée des vignes suivant les saisons…) de lignes et de formes (à pic vertical, pentes fortes, ondulations douces inclinées).

Le Layon naît au sud-ouest de Vihiers dans les collines de Saint-Paul-du-Bois (208 m). Il coule d’abord vers le nord-est en direction du Thouet et de Saumur, mais au village des Verchers, il change radicalement d’orientation et repart vers le nord-ouest jusqu’à la Loire (1 km en amont de Chalonnes) suivant la faille. Aménagé pour la navigation au XVIIIe siècle (notamment pour le transport du vin par les compagnies commerciales hollandaises). Il est canalisé sur une longueur de 42 km à partir de Concourson jusqu’à la Loire. L’usage du canal dit « Canal de Monsieur » peu important s’arrêtera à la fin du XVIIIe siècle.

Un relief de cuesta au sud-est

La région saumuroise, située sur la marge occidentale du Bassin Parisien, s’est construite sur une succession des invasions marines qui ont déposé successivement des sédiments. Les anciennes côtes (cuestas) s’identifient et dessinent des lignes parfaitement lisibles dans le paysage, soulignées de masses boisées et/ou de parcelles viticoles. C’est typiquement le cas dans le prolongement de la faille du Layon, au sud-est de l’unité. Le coteau du Layon est prolongé par un relief de cuesta, annoncé par la butte témoin du Puy-Notre-Dame.

Des coteaux viticoles, paysages ouverts à l’échelle du monumental

Le graphisme des lignes de vigne

Les coteaux viticoles offrent une très grande variété d’aspects et d’ambiances suivant les saisons bien sûr mais aussi suivant l’orientation des rangs de vignes qui soulignent les pentes ondulantes des coteaux (implantation dans le sens de la pente) ou renforcent le caractère graphique et rythmé du paysage dans le cas d’une implantation en terrasses successives (perpendiculairement à la pente comme dans le secteur AOC de Bonnezeau par exemple).

Les coteaux viticoles s’offrent, se montrent et sont soumis à un ensemble de relations visuelles très fortes de coteau à coteau. Ils constituent des paysages harmonieux et homogènes. Le caractère mono-spécifique des cultures (Paysage marqué par un élément dominant) et les importantes relations de covisibilités confèrent à ce territoire une grande sensibilité à toute évolution qui devient de fait facilement visible.

Les coteaux sont entaillés et découpés par de nombreux affluents du Layon et de l’Aubance.

Un patrimoine bâti remarquable : villages de caractère, demeures et châteaux viticoles, moulins, loges de vigne…

Sur les vallées de l’Aubance et du Layon, les paysages sont marqués par un nombre important de villages qui témoignent d’une présence humaine ancienne et d’une activité aujourd’hui toujours florissante. Leur silhouette s’expose sur les coteaux viticoles, leur urbanisation s’étage, dominée par le clocher de l’église. Points d’appel et de repère, ils renforcent les relations de covisibilités entre les coteaux. La trame bâtie est généralement très ancienne avec des ruelles étroites et sinueuses, d’ambiances moyenâgeuses, des façades ornementées d’ouvertures à meneaux. Faye-d’Anjou, Saint-Lambert-du-Lattay, Le Puy-Notre-Dame… ces villages proposent un impressionnant patrimoine restauré et entretenu, une échelle humaine et une relation étroite avec l’activité viticole. Terre de contraste géologique, la palette chromatique et texturale du bâti de cette unité joue sur l’alternance des schistes au nord et des grisons (calcaire falun) au sud, de l’ardoise au nord et d’une association de tuiles canal et ardoises au sud. Le tissu urbain est souvent dominé par un château ou une demeure viticole et s’est parfois développé : quelques extensions urbaines, des coopératives viticoles en lisière, de nouveaux chais… (cf. chapitre sur les dynamiques paysagères).

Le développement de nouvelles infrastructures routières (A87 et son cortège de zones d’activités) et la pression urbaine liée à la proximité de l’agglomération angevine constituent des caractères identitaires de l’unité paysagère (Ils sont développés dans le chapitre sur les dynamiques paysagères).

Pour aller plus loin sur le patrimoine culturel et naturel

Patrimoine culturel :

- Paysages institutionnalisés

- Base territoriale

- Atlas des Patrimoines du Ministère de la Culture

- Bases Architecture et Patrimoine du Ministère de la Culture

Patrimoine naturel :

Sources bibliographiques

- BOSC & PIGOT, VU d’ICI, Bruno DUQUOC. Atlas des paysages de Maine-et-Loire. Département de Maine-et-Loire, DIREN, Pays de la Loire, DDE Maine-et-Loire Version éditée Le Polygraphe, 2002.

- BOSC & PIGOT, VU d’ICI, Bruno DUQUOC. Dossier Etude de l’Atlas de paysages de Maine et Loire. 1999 – 2001.